目頭”切開”術は、私の得意分野で好きな手術です。何回も書いてきましたが、Z-形成法による蒙古襞の拘縮解除は、私としては定式化しています。一重瞼を二重瞼に変える、重瞼術=先天性前葉性眼瞼下垂症手術の際には、遺伝子が同座にある蒙古襞の拘縮を同時に治すべきだと言えます。念の為書いて置きますと、一般人は蒙古襞は目頭に皮膚と眼輪筋が被さっていると捉えていますが、蒙古襞は下眼瞼から上眼瞼に繋がっているから、目を開く際に突っ張り(拘縮)邪魔をしますから、機能的にも改善が求められる先天的構造と考えます。ですから重瞼術の際には、目頭切開を併施する方が自然な形態と機能を造り上げられるのです。

人類の中で、東アジアにだけ一重瞼と蒙古襞が産まれました。名称の如く蒙古が発祥です。約2万年前の最終氷河期に起きた、寒冷地適応と考えられています。因みに非腋臭症の遺伝子もです。遺伝的に東アジア出身者=モンゴルから中国の北部、朝鮮半島を得て、日本に蔓延した人種だけが継いでいます。現在人類=ホモサピエンスは、約80億人存在しますが、その中の約10億人だけが継いでいる訳で、言ってみれば変異(奇形=先天異常)です。

蒙古襞の被さりと拘縮を修正する手術が目頭”切開”手術ですが、従来は蒙古襞の切除が主流でした。先の大戦前後に既に、目頭切開の論文が発表されています。父も昭和40年代には始めました。今でも私は一部の患者さんを継いで診ています。ですがやはり、外人的(非アジア人)に近づいても、形態的に不自然で、機能的には拘縮が残存したままです。父は非形成外科医出身(当時日本には形成外科という科目は無かった)ですし、その後現在までゴロゴロ出る、”直美”=非形成外科出身のチェーン店でビジネス系の医師も同様です。いまだに目頭の蒙古襞の切除しか出来ません。

私と池田医師は、形成外科診療に10年以上(私は北里大学形成外科医局に15年)在籍しました。ですから二人は出自が合う為に、一緒に診療していける訳です。皆さんご存知の通り、形成外科の分野では、創の縫合が上手な上に、傷跡の修正や拘縮の解除を研鑽してきました。瘢痕(傷跡)の拘縮を解除するZ-形成術はその一つです。ある時私と池田医師は、蒙古襞の拘縮の解除を目的とした目頭”切開”術にZ-形成術を応用しました。

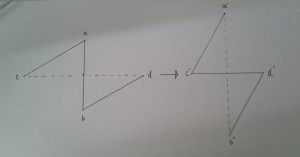

という訳でこのブログでは、目頭”切開”手術と書かないで、目頭”形成”術と称しています。最近では、蒙古襞”切除”手術は滅多に行いません。なんと言っても、”一辺4㎜,60度のZ-形成術”です。その理由は内眼角間距離の計測結果から得られました。私は来院されるほとんどの患者さんの、内眼角感距離を測りました。その結果、生来の一重瞼者と二重瞼者の内眼角間は平均3㎜の差を認めます。従って、一重瞼を二重瞼に変える重瞼術を施行する際には、内眼角間距離も3㎜近づけることが自然な形態を得られると言えます。そしてまたここで、形成外科医学に於ける幾何学的見地を利用し、上記のデザインが適していると結論を得ました。下にいつもの机上の図を載せましたが、簡単に言えば√3≒1.73×4=7で内眼角間距離は7−4=3㎜近づく計算です。中学生でも解る簡単な理論です。そしてその様な机上の理論がそのまま現実化するから、良好な形態を得られます。吊り目も治ります。蒙古襞の拘縮が解消するから、機能的向上も得られます。拘縮が無いと、目も開き易くなります。蒙古襞切除法と比べて多くの利点があります。一石二鳥とも言えます。

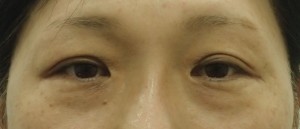

症例は45歳女性。昨夏来院されて、リフト系から希望されました。その治療中に眼瞼に対しても触れています。2年前埋没法の重瞼術は受けたそうですが、まだ前葉のたるみが残るのが気にはなっていて、眉下で改善できないかと訊かれました。次いで、目頭は蒙古襞を治したい気持ちがあったと告げて来られました。私、内眼角間を測って「33㎜です。」と教えて、「だけれど、蒙古襞が突っ張っていると野暮ったいから、治して良いのです。ただし、一辺3㎜のZ-形成術が適しています。」と言いました。

年末に今年の予定を立てに来院されました。他の部位の診療に終始していて、目頭の計測も診断も為されませんでした。でも覚えていますが、患者さんは「先生のブログに載っている様な目頭切開はずっと受けたかったのです。」「出来ますか?。」と念を押していました。少なくとも私「一辺3㎜のZなら出来ます。」と伝え手術予定を立てました。

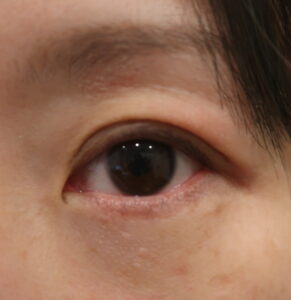

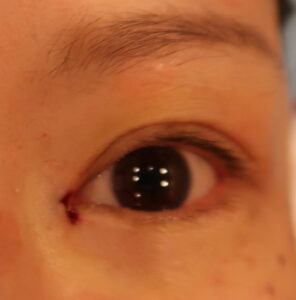

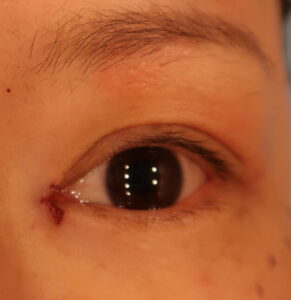

術前には確認しました。画像は術前から。

近接画像で説明します。蒙古襞とは、目頭の角から上眼瞼に向けて上方に皮膚(内部の眼輪筋も)が襞突っ張っていて、襞状になっている構造です。本症例では、ほぼ垂直に縦方向になっています。目頭は下眼瞼に繋がっていますから、目を開く時に邪魔になります。

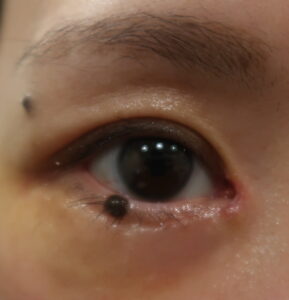

手術デザインです。両側眼瞼部の開閉像二葉です。ご覧の様に縦の線が、閉じている際よりも開いている際の方が、引っ張られて長くなります。

近接画像でZ-形成のデザインを診ましょう。一辺3㎜の60度のZ-形成術です。この縦の3㎜線を伸ばしたい訳です。下には毎回載せている机上の図を載せました。実物と対比しましょう。

図は左(向かって右側)眼瞼のZ-形成のデザインを模した机上の線画。図の左側が術前、右側が術後。説明すると、cabとdbaの二つの三角形を入れ替えてb’d’c’とa’c’d’の三角形になります。蒙古襞の稜線abがa’b’になるのですが、sin60度×2=√3×2≒1.73倍の長さになります。ab辺の3㎜の蒙古襞がa’b’と約5㎜になり、逆に横方向は、cd辺の5㎜がc’d’辺と3㎜となります。蒙古襞が2㎜上に退いて、蒙古襞は表裏に皮膚がありますから、内眼角の角が1㎜内側に動き、内眼角間が2㎜近づく計算です。

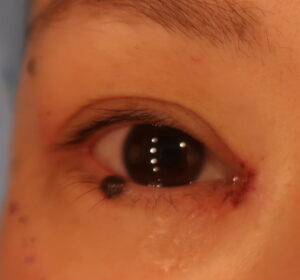

術直後の両側眼瞼の近接画像です。縦の長さが伸びました。上右図のは左眼瞼が上の机上の図の右側の図の線と同じです。

戻って術中画像です。両側眼瞼部ではよく見えませんが、デザインを切開して、皮弁=2枚の三角形の皮膚と深部の眼輪筋を挙上した時点です。開瞼すると既に皮弁が、デザインの上内側の三角が下に、目頭の角を指す下外側の三角が上に移動して、入れ替わっています。

続けて二つの三角皮弁の尖端だけを入れ替わった位置に縫い着けました。術前は蒙古襞に隠れていた重瞼線が露出しています。

術直後の画像を再掲します。両側眼瞼部画像では、目が大きく開いています。内眼角観は2㎜近づいて31㎜になっています。上右図の左眼瞼の近接画像が上の机上の図の右側の図の線と同じです。蒙古襞が2㎜伸びています。

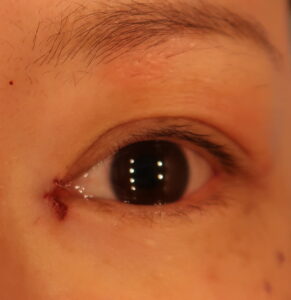

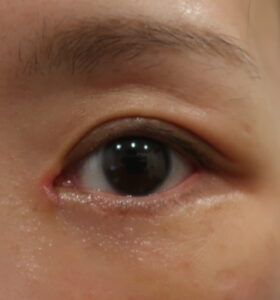

ご覧の様に腫脹は軽快して、目の窓が綺麗にアーモンド型になりました。キラキラしています。抜糸直後は糸を引っ張ったりしたので、傷跡の線が赤くなってしまいます。

下には術後6週間の画像。

よく開いて目の窓が丸くなって素敵です。

当院では、一昨年に厚生労働省より改定され施行された「医療機関ホームページガイドライン」を遵守しブログを掲載しています。

医療法を遵守した情報を詳しくお知らせするために、症例写真・ブログに関しましても随時修正を行っていきます。症例写真の条件を一定とし、効果だけでなく、料金・生じうるリスクや副作用も記載していきます。ブログにも表現や補足の説明を付け加えさせていただきます。

施術のリスク・副作用について:・麻酔薬にて、アレルギー反応を起こす場合があります。その場合は適切な処置を行います。・腫れは個人差がありますが、手術直後から少し腫れがあり、翌日がピークで徐々に引いていきます。目立つほどの大きな腫れは1~2週間程度です。・術後のむくみや細かな左右差の改善には、3ヶ月程度かかります。・内出血が起こった場合は完全にひくまでに2週間程度かかることがあります。・感染予防のため、抗生剤を内服していただきます。・手術直後は、つっぱりを感じることがありますが、2週間程度で改善していきます。・目頭の切開部位は、目やにがでる場所ですので、消毒にご来院下さい。・手術当日は、洗顔をお控え下さい。・手術後3日間は、飲酒・激しい運動・サウナ・入浴など、血流が良くなることはお控え下さい。・手術後1週間(抜糸まで)は、切開部位のお化粧はお控え下さい。・ケロイド体質の方は傷跡が残りやすい場合があります。

費用は、目頭形成術は28万円+消費税です。