目頭切開術は美容整形屋(昭和53年までは美容外科という標榜科目はなく、美容医療の医療機関は適当な科目名を名乗っていました)の定番でした。外人顔を造るためです。先の大戦後GIにモテるために流行り、その後の高度成長期には芸能人もこぞって受けました。でも蒙古襞を”切除”する原始的な手術法でしたから、虫みたいな変な目元になりました。父が手術した患者さんのうち何人かは、今でも診ていますが、バレバレで格好も良くないかも・・。

蒙古襞は読んで字の如く、東アジア人に特徴的な変異です。2万年前のシベリアでは極寒で、モンゴルは砂漠化して砂が飛ぶから、目が大きく開く人は絶えていきました。結果的にまぶたが一重瞼で目の窓が小さくて、機能的には先天性前葉性眼瞼下垂症の人が生き延びました。つまりこれらの変異は、寒冷地適応と考えられています。そして蒙古襞は一重瞼に付随した構造的変異です。どちらも突然変異ですが、同じ遺伝子が発現しています。その遺伝子が、その後2万年間に北東アジアに蔓延したのです。

ご存知の様に日本民族は二重起源とされ、旧石器時代に南から渡ってきた人達が縄文時代には定住していました。彼等はホモサピエンス(現生人類)のデフォルトであった二重瞼だったのです。いわゆる弥生時代に、上に書いたモンゴル系が満州から中国を経て、半島から’渡来’してきて席巻しました。彼等は稲作などの高度文明と共に、一重瞼と蒙古襞の遺伝子も輸入しました。その後縄文系と渡来した弥生系の二つの民族が、混血していきました。

現在日本人は一重瞼と二重瞼(の遺伝子)が、統計上では約半数ずつと判っています。遺伝子が二重起源だからです。もちろん二つの遺伝子は交雑していますから、日本人なら原則的に皆蒙古襞はあり、程度の差となっています。でも同じ遺伝子に乗っているので、一重瞼の日本人と二重瞼の日本人では、蒙古襞の程度の差異が、明確にあります。計測基準として内眼角間距離で測ると、平均値で3㎜の差があります。実はその点は、私が来院者を皆測ってきて、統計を取って得た数値的基準です。こうして蒙古襞の程度が判ります。

上に述べた様に、一重瞼は突然変異ですから、ホモサピエンスのデフォルトではありません。氷河期を終えた現代、ましてや温暖化が話題となっている近代では不要な変異です。病態としては先天性前葉性眼瞼下垂症です。その機能は視界不良を来たし、知的作業にも支障を及ぼします。だから、私はいつも強弁して来ましたが、一重瞼は放置するべきではありません。決して美容目的だけではありません。そもそも形態(ルックス)は機能を現します。ですから若年時にでも、重瞼術を受けるべきです。それに一重瞼のまま加齢で前葉が伸展すれば、早期に後天性前葉性眼瞼下垂症で開瞼機能の低下を来たしますから、早期に受ける方が機能が良い状態が長い分、お得だと思います。

そこで重瞼術を受けて、一重瞼を二重瞼に改善する際には、蒙古襞の改善も同時に施行する方が、上に述べた様な意味でも、自然な形態を造れます。ですから私は、重瞼術の際に蒙古襞の改善も併施する事をお奨めします。もう一つ、後葉性眼瞼下垂症の治療の際にもお奨めします。蒙古襞は’拘縮’していますから、開瞼を阻害している面があるからです。

そうです。蒙古襞は目頭に被さっているだけでなく、下眼瞼と上眼瞼を繋ぐ、皮膚と眼輪筋の突っ張りです。目を開く際に蒙古襞が突っ張って、ピーンッと’ヒダ’が出来て、形態的には吊り目を呈します。突っ張りは医学用語で拘縮と書きます。元来は、傷跡の突っ張りを’拘縮’と言います。それならば、蒙古襞は拘縮を解除するべき構造的変異だと考えます。

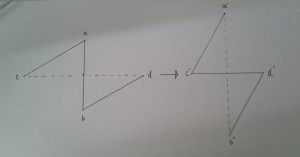

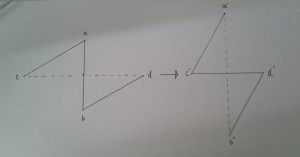

傷跡の拘縮の解除は、形成外科医の得意分野です。線状の縦の拘縮を延長して解除する手術法には、皮弁形成術の応用であるZ-形成術やW-形成術があります。幾何学的に効果が得られますが、細かいデザインは、下の机上の図を視れば理解できるはずです。実はW-形成法は、戦後直ぐに発表されている内田法が基本的手技ですが、拘縮解除の効果がイマイチ足りません。そしてZー形成法は、今世紀に入って韓国の形成外科医が発表しました。ただ何しろ、上に書いた様に目頭切開(蒙古襞切除法)術は変な顔を造ったので、他の形成外科医はバカにして、避けていました。

私は何度も書いて来た様に、美容整形屋に産まれて変な顔も見て来ました。でも医大卒後には故あって形成外科に入局したので、皮弁形成術に精通しています。二つのルーツを組み合わせて私は、Z-形成法に拠る目頭切開術に飛び付きました。結果は、ブログでご覧になれる様に良好です。そこで強調したいことは、蒙古襞の拘縮を解除する目頭(Z)形成術が理論的に最適であり、目頭の蒙古襞を切除する手術は、施行するべきではありません。

今回の症例は、片側が先天性に挙筋筋力が低下した、後葉性眼瞼下垂症を伴うのに、先天性前葉性眼瞼下垂症である、一重瞼に対する手術を繰り返して来た患者さんです。後葉性眼瞼下垂症の説明は下段(*脚注)に書きます。今回、蒙古襞の拘縮が眼瞼下垂症に影響している面を、これまでの私のブログを覧て理解され、同時に手術を受けたい希望でした。最近混合診療が摘発されたため、日を変えて手術します。患者さんには面倒を掛けますが、意地悪な厚労省のお達しですから、許してもらいました。みなさん経過を追ってみて下さい。上に書いた意味がよく解ると思います。

症例は22歳男性。昨年末に初診されました。患者さんまず「眼瞼下垂でしょう?。」と訊いてきました。開瞼が弱いのですが、右は一重まぶたで先天性前葉性眼瞼下垂症です。左は奥二重で先天性前葉性眼瞼下垂症です。後葉性の診断のために、挙筋々力(正しくは滑動距離)を測ろうとしたら、両側とも瞼縁に皮膚が被さっていて正確でないのですが、12㎜と数値的には正常下限値となりました。その結果、先天性後葉性眼瞼下垂症は軽度と判断しました。皮膚を持ち上げてみると、瞼縁の位置は右>左でした。フェニレフリンテストでは、左がわずかに挙がりました。でも後天性とは診断していません。一重瞼ですから、眼裂横径23㎜(小さい):内眼角間距離33㎜(顔が小さいので相対的に離れている):角膜中心間距離60㎜(顔が小さいので相対的に近い)との計測値からも、蒙古襞の拘縮は当然にしてありました。その際はまず目頭切開は見合わせて、前葉性に対して重瞼術および、念のためLT法で眼瞼挙筋を縫縮しました。私は術中に短縮をしようかと書いていますが、結局しませんでした。今考えると、どうも私の配慮が不足だったのかと、残念に思っています。

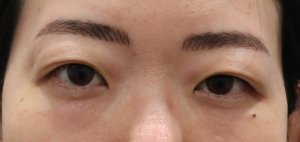

まずは前回の手術前後を覧て下さい。

上左図の術前画像では、重度の先天性前葉性眼瞼下垂症であるのは確かです。上右図は手術直後ですが、左側が腫脹が強くて、開瞼の程度が判りませんでした。

そしてその後の経過ですが、翌日はさらに腫脹が亢進しました。重瞼は綺麗に入りましたが、開瞼の評価はできませんでした。術後1週間では腫脹が軽快してきて(若いから早い)、開瞼が良好化してきました。術後1ヶ月ではまだ腫脹が残っていたようですが、私はカルテに”やはり先天性に筋力の低下が在ったのか?”と書いています。さらに1ヶ月後(術後約2ヶ月)に診せに再来されました。開瞼は向上していました。術前と比べてよく開いて自然な目元を呈していて、患者さんも「これならよく見えて暮らし易いです。」と仰ってくれました。

翌月術後3ヶ月で経過観察をしました。患者さんは、重瞼の左右差を訴えてきました。私やはり再手術と追加手術を勧めました。前葉部は持ち上がっていますから、もう一度挙筋機能を測ると、右13㎜:左11㎜と判明しました。本症例の病態は左片側性の先天性後葉性眼瞼下垂症を伴っていたのです。重瞼幅は同じデザインです。変えていませんが、先天性片側性の挙筋筋力低下を伴う左側は、広くなっていることを説明しました。見かけ上の重瞼幅は左2.5㎜:右1.5㎜でした。また患者さんはもう少し二重幅を広げても良いかと希望しました。ただし、左側だけでも挙筋短縮すると、閉瞼阻害または不能になることを説明したら、患者さんは再検討することになりました。

今月(前回の手術後約半年)に入って再来されました。「左眼瞼は挙筋短縮しないと重瞼が広くなり眠そうになる。」と説明しました。右眼瞼はもう一度皮膚切除して、重瞼を広げたい希望を述べられました。手術予定は立てないでいましたが、2週間後再来され、患者さんは突然「今度は目頭切開もお願いします。用意しました。」私「良かったですね!。」と乗り気となり「もちろん挙筋短縮もしっかり挙げますし、重瞼も再建します。」と張り切りますが、日程に難渋しました。

今回何とか日程を立てて、まずZ-形成法に拠る目頭切開からです。画像は眼瞼部の両側と片側の近接像を組み合わせて術中も観ましょう。

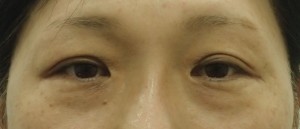

術前の両側眼瞼部像は前回の手術後半年です。遠近二葉。左側(向かって右)の後葉性眼瞼下垂症は明らかで、瞼縁が挙がらない分、見かけ上の重瞼幅が広いのです。左の眉も挙がっています。蒙古襞は両側被さり、内側の白目の面積が、外側に比べて少なくなっています。さらに吊り目です。

斜位像で各眼瞼部を見ると開瞼の差と、それに伴う重瞼の差がよく判ります。

眼瞼近接画像でも明らかで、眉の位置にも差。蒙古襞は左右とも拘縮していますが、開かない左側の方が却って、吊り目のきつさが軽く見えます。でも開いていません。

開瞼時の近接画像です。Z-形成法のデザインは、下眼瞼に付着する蒙古襞の稜線に縦辺が描かれ、一辺4㎜、60度のZ-形成法です。眼瞼切開の予定線をマーキングして針にインクを含んで刺青しました。今日の手術の経過中に腫れると幅が変わりデザインが不明になるから、描いておきます。

閉瞼するとデザインが見えます。

いつもの、机上の空論だけでは無い図。図の左が術前のZ-形成のデザインで、実物の左眼瞼(向かって右)に描いています。図の右が術後です。一辺4㎜ですと目頭の位置は1.5㎜内側に動き、蒙古襞の拘縮は伸びて、目頭の角である三角形abdはa’c’d’へと下向きから横向きへ入れ替わります。術後画像でも説明します。

術中画像です。切開後二つの三角皮弁を剥離して起こしました。詳しく書くと、上の図でのcd辺とad辺は切らずに、cabとabdの二つの三角形の皮を起こして眼輪筋を剥離するのです。二つの三角皮弁は、開瞼すると上に引かれて、自動的に入れ替わります。特に上方視すると勝手に入れ替わります。その後閉瞼しても入れ替わったままです。

その後両側5針縫合しました。両側眼瞼の開閉像二葉です。マーキングは消えていません。

近接画像で手術のメカニズムをもう一度説明します。

図の右側が術後です。左眼瞼(向かって右)の傷の赤い線が同じになってます。図で計算上は、abがa’b’へ√3≒1.75倍となり、cdがc’d’へと1.75分の1となります。一辺4㎜ですと目頭の位置は1.5㎜内側に動き、蒙古襞の拘縮は伸びて解除され、目頭の角である三角形abdはa’c’d’へと下向きから横向きへ入れ替わります。

今回は3日後に眼瞼下垂症の手術をしました。

目頭切開術後3日の両側眼瞼部画像です。遠近二葉です。

近接画像です。縫合創には糸があるのですがクリアーナイロンですから目立ちません。目頭の向きは横向きです。

閉瞼時の両側眼瞼部。眼瞼下垂症の手術デザインが描かれています。3日前のマーキングの刺青は消えていませんでした。その幅に従っています。

閉瞼時の両側眼瞼部。眼瞼下垂症の手術デザインが描かれています。3日前のマーキングの刺青は消えていませんでした。その幅に従っています。

閉瞼時近接画像です。第一切開線(下の線=重瞼線)は5㎜。第二切開線は幅2.5㎜切除するデザインです。目頭部ではZ-形成の上の辺に繋げます。目尻まで同じ幅で切除します。

何故か切開後も撮影しました。開瞼時は不明ですが半目だと切開線が見えます。

近接画像で皮膚切開後です。瞼縁からの線は半目だと左右同じになっています。

この後眼輪筋も切除し、眼窩隔膜を開いて、眼窩脂肪を退けて、眼瞼挙筋を露出させます。

左眼瞼は眼瞼挙筋を短縮し、瞼板に縫合しました。下方視(撮影方向がそうなった)では開瞼の向上が不明ですが、上方視では左右同等に開いているのを確認できました。キラリ!

近接画像で上方視すると、左眼瞼の方が大きくさえ見えます。この時点で患者さんにも確認してもらいました。お喜びでした。

その後重瞼固定後に創を縫合して終了しました。開瞼し上方視では左右対称的にパッチリ開いています。二重瞼のみかけ上の幅は揃っています。閉瞼時には縫合創が見えますが、重瞼の引き込みがキツくない(あそびがある)から、創さえ治れば目立たなくなります。

近接画像で上方視すると、左右ともよく開いてます。

下には目頭術後1週間、眼瞼術後4日の画像。

挙筋短縮した左眼瞼の方が、開瞼してる様にも見えます。私診察時「パッチリ、クッキリ、キラリだね。」と言いましたが、画像はなぜか下向きで撮っていて、パッチリとして見えませんです。

まだまだ腫脹が強く残ります。だから開いてくれないのか?。3日後に眼瞼の抜糸のため来院されますから、その際は上方視も撮りましょう。

今回はまず正面視、やや上方視。↓

最上方視、やや下方視と撮影しました。どの視線で撮っても左右対称的に瞼縁が揃っています。下方視ではむしろ左が上かと見えます。そこがポイントです。重瞼も対称的です。

目頭の傷跡は目立ちません。早い方ですが、念のため肥厚性瘢痕のチェックに術後3〜6週間は診たいとお願いしました。

下には目頭形成術後4週間、眼瞼下垂手術後3週間+4日の画像群です。たくさん撮りました。

まずは両側眼瞼部の遠近二葉。上左図の遠景と上右図の近景では輻輳しても眼球と窓の位置関係、つまり内側の白目の面積が変わらないでしょ?,目頭形成術が功を奏しているからです。

上左図は閉瞼、上右図は上方視です。まだ目を閉じると傷跡の赤い線がみえますが、喰い込みは和らぎます。”目を閉じても二重!”にはならない技術を駆使しています。私は37年前父の手術結果を見て「これを作らない様に研鑽する。」と誓い、37年間試行錯誤してきました。ところで上方視ではよく開いています。見事でしょう!。

目頭の肥厚性瘢痕は極軽度ですが、念のためリザベンを処方しました。近接画像で開瞼は対称的によく出来ました。

今回は斜位でも撮りました。こうして観ると、左右差がなく対称的です。

*脚注:眼瞼下垂症の手術法の選択のための診断法(アルゴリズム)を書きます。私は診察で、前葉性と後葉性および先天性と後天性の組み合わせで、四つのカテゴリーに分けて診断します。診断は治療法=手術法の選択基準となります。

前葉性とは、第一眼位で皮膚と眼輪筋が瞼縁より下にある状態。後葉性とは、眼瞼挙筋が瞼縁を挙げる程度が低下して、第一眼位で角膜が2㎜以上隠れている状態と、眼窩脂肪のヘルニア状態で腫れぼったいことを言います。第一眼位とは顔面正立して、正面を水平視している時の上眼瞼の位置です。

先天性前葉性眼瞼下垂症は、遺伝子による一重瞼です。本症例は呈しています。まず重瞼術が適応になります。当院の埋没法はダウンタイムが短く受けやすいのですが、永久とは限りません。切開法は永久的ですが、ダウンタイムが長いです。

後天性前葉性眼瞼下垂症は、加齢に因る皮膚と眼輪筋の伸展が起こします。上に書いた様に先天性前葉性の人は、早期に困る様になります。その場合出来れば重瞼線を設定して、その上の前葉部を、第一眼位で瞼縁が見える程度まで切除します。二重瞼症例でも皮膚切除後に重瞼は再建します。通常切開&切除法が適していますが、一重瞼症例では、まず埋没で挙げてみる方法もありです。

先天性後葉性眼瞼下垂症は、生来眼瞼挙筋の筋力が低下して産まれた状態です。挙筋筋力が12㎜以下が診断基準です。両側性で第一眼位で角膜中心が隠れる重症者は、視力が発達しなくなるので、3歳までに手術します。片側性で角膜中心が露出できる軽症例は本症例の様に放置されますが、ルックス的に左右差が目立つので、成人後には治します。ルックスと言っても、あくまでも機能低下なので、非形成外科医のチェーン店系(大手と言われるビジネス系)美容外科では、手術を受けないで下さい。先天性筋力低下では筋力アップは期待できないので、挙筋を短縮して、開閉高をスライドして、開瞼を向上させます。閉瞼不能の程度は挙筋筋力の程度次第で、就寝時に2㎜以下なら合併症は起きません。わかりやすく言えば、下から上までが10㎜しか動かない人を、12㎜動く正常者と同じだけ挙げるには、12−10=2㎜開いている可能性がありますが、閉じる眼輪筋の作用にも影響されますから、短縮量は一概には言えません。術中の判断となります。

後天性後葉性眼瞼下垂症は、筋力が正常だったのに、眼瞼挙筋の挙上力が瞼板に伝わらなくなった状態です。筋の下方の腱が瞼板から剥がれている場合や、腱が伸びてしまった場合や、薄くなってビヨーンと伸びる場合などがあります。確定診断は重り法ですが、前頭筋等で代償している人や、交感神経症状が発症した人は診断出来ます。コンタクトレンズ装用者では徐々に進行しますから、診断出来ます。またフェニレフリンテストで挙がるなら診断できますし、シミュレーションになります。手術法は挙筋腱膜を瞼板に繋げる方法ですから、眼瞼結膜側からでも可能ですが、確実に繋げるには丁寧に架けないと意味を為しません。手っ取り早いチェーン店では不可能です。結果的に往々にして、やり直し例が私に罹りに来院します。

当院では、一昨年に厚生労働省より改定され施行された「医療機関ホームページガイドライン」を遵守しブログを掲載しています。

医療法を遵守した情報を詳しくお知らせするために、症例写真・ブログに関しましても随時修正を行っていきます。症例写真の条件を一定とし、効果だけでなく、料金・生じうるリスクや副作用も記載していきます。ブログにも表現や補足の説明を付け加えさせていただきます。

施術のリスク・副作用について:・麻酔薬にて、アレルギー反応を起こす場合があります。その場合は適切な処置を行います。・腫れは個人差がありますが、手術直後から少し腫れがあり、翌日がピークで徐々に引いていきます。目立つほどの大きな腫れは1~2週間程度です。・術後のむくみや細かな左右差の改善には、3ヶ月程度かかります。・内出血が起こった場合は完全にひくまでに2週間程度かかることがあります。・感染予防のため、抗生剤を内服していただきます。・手術直後は、つっぱりを感じることがありますが、2週間程度で改善していきます。・目頭の切開部位は、目やにがでる場所ですので、消毒にご来院下さい。・手術当日は、洗顔をお控え下さい。・手術後3日間は、飲酒・激しい運動・サウナ・入浴など、血流が良くなることはお控え下さい。・手術後1週間(抜糸まで)は、切開部位のお化粧はお控え下さい。・ケロイド体質の方は傷跡が残りやすい場合があります。

費用は、眼瞼下垂症の診断が得られれば保険診療です。3割負担は約5万円(出来高請求です。)です。目頭形成術は角膜に掛かる程でないと保険は適用出来ません。自費で28万円+消費税です。