最近”直美”が話題に上がっています。直美だけでなく転科参入者も増えています。そして美容医療に携わる多くの医師は、その様な出自の危ない医師です。実は昔からの大きな問題点です。これから書く”直美”と”転科医”の話題は、私が父から伝達された歴史的見解です。その前に皆さんが知らない前提を教えましょう。医師は専門分野を深めたいのですが、大学医学部の6年間では浅い最低限の知識だけしか教えません。専門分野の知識と技術は、卒後国家試験に受かって医師の資格を得てから、現在は2年の卒後臨床研修と最低4年の専攻科目での症例経験を得て、学会認定の専門医を取得しなければ身に着けられません。研修と症例経験と学術的知識は、各学会が認定した大学病院を初めとした認定施設でしか受けられません。考えてみれば市中クリニックでは、ビジネスに忙しく適切なカリキュラムが造れません。つまり”直美”や”転科医”は美容外科・形成外科の専門知識と技術を身に着けられる訳がないのです。

欧米では20世紀前半から、戦傷外科としての形成外科が起こりました。第一次世界大戦で多くの顔面外傷者を生じたUKは王国ですから、王立医学協会が、戦勝者を治す義務が生じたから多くの形成外科医が育ったのです。本邦でも第二次世界大戦の前から、眼科医が重瞼術したり、耳鼻科医が隆鼻術をしたり、細々と行われていました。

80年前の戦後にUSAから進駐軍が上陸しましたが、軍ですから当然医師団も伴います。中には戦傷外科医が多く居て、形成外科を広めました。そして美容医療の知識と手技に於いてPlastic and Reconstructive surgery=形成再建外科とAesthetic Surgery=美容外科は同一ですから、同時に教えてくれました。折よくというか、GIにぶら下がるために、外人に受ける顔(低い鼻を高く、一重瞼を二重瞼に等々)を造る美容外科医療が利用されました。この頃はまだ、日本に形成外科はなく、東大で診療科ができたのは昭和31年ですが、標榜科目となったのは昭和51年ですから、美容医療の教育システムも確立していませんでした。

高度成長期に入ると、芸能人が多く美容医療を受けます。銀座を中心として水商売のホステスもです。日本では昭和36年に国民皆保険制度が成立する際に、自由診療に携わる医師は医学界の王道から外れました。逆に自由診療である美容整形と称して、参入者が居ました。卒後形成外科で学ばないで、美容外科クリニックや病院に就職する医師や、他科で数年研修してから転科してくる医師は、その頃から居ました。自費診療は高額な広告費用を費やす資本主義のシステムに沿っていますから、他の医師に後ろ指差されても稼げるからです。

”直美”や”転科医”の何が問題かと言えば、コンセンサスに基づく医学的見地に基づいた教育が出来ない面と、学術的な議論が為されないからです。各医療機関がバラバラの医療を行い、結果に問題が起きてもその原因が追及されないで闇に埋もれるからです。昭和51年に形成外科が標榜され学会が発足し、学術的議論が深まりましたが、昭和53年の美容外科の標榜時に形成外科医に出自を持つ美容外科学会,JSAPSと”直美”と”転科医”の美容外科学会,JSASの二つが発足しました。結果的にJSAPSは学問として美容外科を追求しますが、症例の少なさから、臨床研究できません。JSASはやはり商業主義に徹しています。

ちなみに”直美”の用語はT.クリニックの2代目が提唱した言葉です。先代は昭和40年代に昭和医大を卒後、当時は形成外科が整形外科に付属していたので、所属して、すぐ開業しました。つまり”直美”です。2代目は地元の名古屋の医大を卒業後、形成外科に所属しながら父のクリニックでも診療していました。つまり”直美”では無いのです。彼が”直美”や”転科医”を問題視している面には、私も同意します。何故なら彼は私と同じ出自だから、実は学会で仲良しです。前は学会中に並んで席に座りながら、真剣に演題を覧て聴いて、小さな声でお互いに議論していました。

何が言いたいののかと言えば、私に罹る症例の多くが、他医に罹って上手く結果が得られなかった患者さんで、その前医が”直美”や転科医”で、まともに診療していないので、私は大抵診察中に「やっぱりそうですよね?!。」と感嘆する場面が挟まります。本症例もある面その一人です。

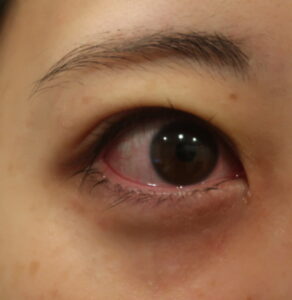

症例は32歳女性。ブログの症例を覧て、期待されたそうです。診察途中で私も、一緒に幾つか観てみました。約10年前に当院に来院していますが、他部位です。2020年に他院で切らない眼瞼下垂手術を受けたのですが、今年初めに右側の重瞼が外れました。右眼瞼が生来三重瞼で、窪み目も伴います。窪み目にヒアルロン酸を入れたことはありますが、すぐ減って再発していました。珍しい形態ですが、軽度の先天性後葉性眼瞼下垂症が原因と考えられます。直ちにLF,Levator function 挙筋筋力(滑動距離)を測ると、確かに14㎜(正常は12㎜以上)と下限値です。ちなみに私は17㎜です。ソフトコンタクトレンズを20年間装用していて後天性後葉性眼瞼下垂症も進行している様で、患者さんも徐々に開きにくくなったと感じています。なお眼窩脂肪の量は、下眼瞼を押すと上眼瞼が膨らむ程度で判るのですが、テストすると確かに少なかったです。次に左眼にフェニレフリンテストを試行します。散瞳剤の目薬ですが、眼瞼結膜に付けると、浸透して眼瞼挙筋とミューラー筋が収縮します。先天性後葉性眼瞼下垂では筋力が無いので、開きません。対して後天性後葉性眼瞼下垂ではパチっと開きます。本症例では第一眼位(顔面正立で正面視)で約2㎜挙がりました。窪み目も浅くなります。座位に戻り、ブジーで重瞼もシミュレーションしました。患者さんは観てお悦びでした。そもそも、これまでブログに書いていたのを読んで期待されていたそうです。

さてここから迷い悩みます。患者さんは左右別々に受けたい考えでした。フェニレフリンテストしたら、右が挙がって左が敗けました。片側が挙がると反対側は”サボり”開きが落ちるのです。これを【Hering現象】と言います。患者さんも知っていました。私もこれまでブログに書いたことがあります。ですから私は診察時に「左は落ちますし、右が挙がると明らかに左右差が逆転しますよ!。」「両方必要で左右の強化度は手加減で調節した方が良いのでは無いですか?。」と告げます。患者さんは「手術したら上手く髪とかでそちら側(患側)を隠してやり過ごそうと考えていました。」と私に教えます。さらにモニター(ブログ掲載承諾で20%減価)を希望されます。私「エー、じゃあ、左右差見えるって書きますよ。」と言うも、「いいです。」と患者さん。診察終了時には、片側ずつか両側か決めないで、手術に臨みました。当日までに決めてもらいます。

手術当日右側眼瞼の手術を希望されました。右側は、このブログの為にも経過観察する3ヶ月中に、私も患者さんも観ながら検討していくことで了承されました。手術直前の診察時に、「平行型二重になりませんか?。」と訊かれましたが、私「この蒙古襞のままでは不可能です。」「目頭形成も検討しましょう。」とお願いしました。さらに患者さん「目が開くと二重は狭くなるんですよね?。」とブログに書いてある現象を知っていました。私「そうです。」「でも1〜2週間で半分戻ります。」と説明し、「だから下のライン=左右同じラインにした方が綺麗ですよ。」と説明しながらもう一度シミュレーションして、手術に到ります。

画像は両側眼瞼部と右眼瞼部近接画像で載せます。左眼瞼術後に延長して載せるかも知れません。

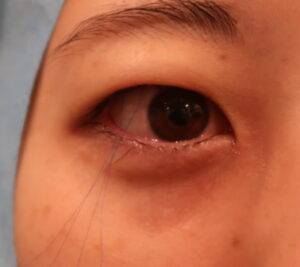

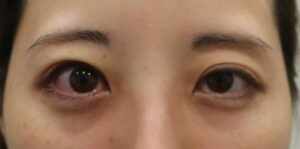

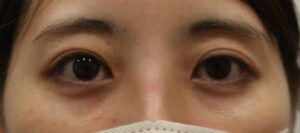

上には術前の両側眼瞼部図、遠近二葉です。右図の近景では寄り目になって、内側の白目が減ります。蒙古襞の為です。重瞼は左右差。開瞼は明らかに左右差あります。確かに右眼瞼を優先したい考えは解ります。

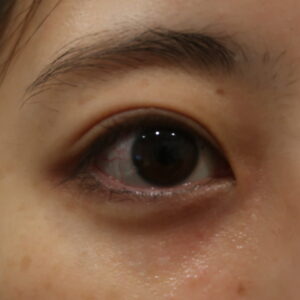

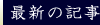

右眼瞼の近接画像。三重で、二本とも浅く、もう一度ブジーで重瞼を見ると下の線が左と揃います。閉瞼時に測っても合っています。

右眼瞼の近接画像。三重で、二本とも浅く、もう一度ブジーで重瞼を見ると下の線が左と揃います。閉瞼時に測っても合っています。

手術中まず、眼瞼結膜側から、挙筋を短縮固定します。瞼板に確実に刺すことが必要です。これが上手くできないから、他医で受けると、挙がらないか、すぐ元に戻るのです。一回座位で診ます。患者さんにも見せます。近接画像で観られる様に、結膜側で挙筋を前転して結紮した糸は、ぶら下がっています。ちなみに二重は、瞼縁だけが挙がった分裏側に潜っています。

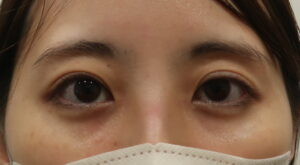

挙筋短縮後座位でブジーを当てて、重瞼線を決めました。マーキングして、臥位に戻して、上の図でぶら下がっている糸を表に出して、結紮して、穴に埋めました。上右図のごとく瞼縁が隠れるぎりぎりの幅です。念を押します「術前と比べて瞼縁が、2㎜挙がったと考えられます。」画像を診て推測します。「約2週間以内に半分、つまり約1㎜は後戻りします。それで重瞼幅もデザイン通りになります。」患者さん「ですから、経過見る為に右側から受けました。」と言うから私も納得します。「左右差は上手くやり過ごしてくださいね!。」とお願いして、次回2週間後に診るのを、またお悦びいただけるのを、楽しみにします。

術後2週間で診ました。綺麗です。左側もそろそろ。

当院では厚生労働省より改定され施行された「医療機関ホームページガイドライン」に遵守し、ブログを掲載しています。 医療法を遵守した情報を詳しくお知らせするために、症例写真・ブログに関しましても随時修正を行っていきます。

症例写真の条件を一定とし、効果だけでなく、料金・生じうるリスクや副作用も記載していきます。ブログにも表現や補足の説明を付け加えさせていただきます。

施術のリスク・副作用について:・麻酔薬にて、アレルギー反応を起こす場合があります。その場合は適切な処置を行います。・腫れは個人差がありますが、手術直後から少し腫れがあり、翌日がピークで徐々に引いていきます。目立つほどの大きな腫れは1~2週間程度です。・術後のむくみや細かな左右差の改善には、3ヶ月程度かかります。・内出血が起こった場合は完全にひくまでに2週間程度かかることがあります。・感染予防のため、抗生剤を内服していただきます。・手術直後は、つっぱりを感じることがありますが、2週間程度で改善していきます。・目頭の切開部位は、目やにがでる場所ですので、消毒にご来院下さい。・手術当日は、洗顔をお控え下さい。・手術後3日間は、飲酒・激しい運動・サウナ・入浴など、血流が良くなることはお控え下さい。・手術後1週間(抜糸まで)は、切開部位のお化粧はお控え下さい。・ケロイド体質の方は傷跡が残りやすい場合があります。

費用の説明も加えます。NILT法は消費税込みで両側で22万円。片側手術では本来55%額で12万1千円ですが、今回は後日反対側をする予定なので片側では半額の11万円とします。ブログ掲載の契約を受けてもらえたら、出演料として20%オフとなります。